En 2022, la francesa Annie Ernaux recibía el Premio Nobel de Literatura. De esta forma, alcanzaba el máximo reconocimiento un género tan popular como criticado, la literatura bautizada de “autoficción”. En su ensayo El ombligo del mundo (La Crujía) la escritora y socióloga argentina Julia Coria da sus razones para defenderlo y brinda sus consejos para futuros escritores.

Coria coordina talleres de escritura, ha publicado el libro de cuentos Permiso para quererte (2019), la novela La horda primitiva (2022) y fue finalista del Premio Clarín Novela en 2008 con una obra inédita. Como autora de Todo nos sale bien (2019) exploró el género de la autoficción contando una experiencia personal sobre su vida familiar luego del diagnóstico de cáncer de su marido.

Para responder de qué se trata el género, Coria revisa distintas definiciones para ofrecer algunas coordenadas clave. En primer lugar, se trata de una narración en primera persona en la que existe una coincidencia entre el protagonista de la historia y quien escribe.

En otras palabras, una forma de la autobiografía que no pretende, con frecuencia, empezar por el principio y abarcar todos los hitos de la historia personal, sino que elige una circunstancia, una temática, un hecho puntual de la vida.

Libros en los estantes

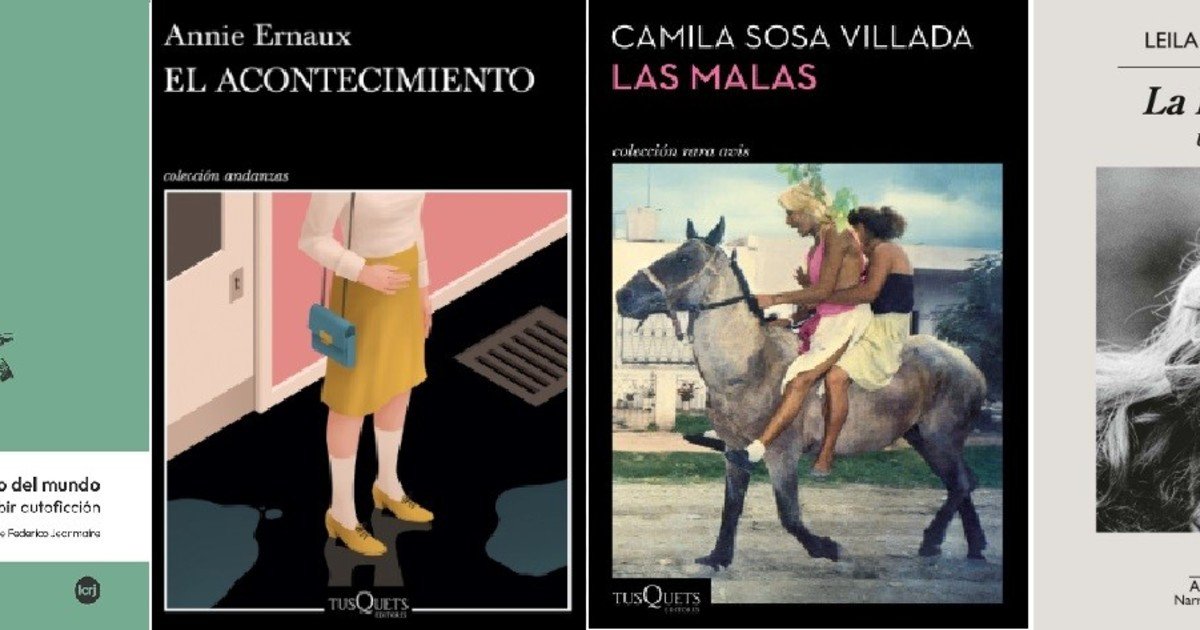

Los ejemplos se acumulan en los estantes de las librerías y las mesas de luz. Federico Jeanmarie, a cargo del prólogo del libro, es el autor de las noveles autoficcionales Papá y La patria. La lista podría seguir por Las malas de Camila Sosa Villada, Por qué volvías cada verano de Belén López Peiró o la obra de la belga Amélie Nothomb, entre tantos otros.

Julia Coria. Foto: Juano Tesone.

Julia Coria. Foto: Juano Tesone.“Lo único que está más en boga que escribir autoficción es criticarla”, dice Coria. Las acusaciones de los detractores se enfocan en señalar un supuesto narcisismo intrínseco, una irrelevante predilección por lo anecdótico.

La “literatura del yo”, como también se la denomina, es también expresión de su época, un tiempo de redes sociales saturado de narrativas autorreferenciales en el que la toma de la palabra se ejerce casi como un mandato, sin miramientos ni reparos.

Para Coria, en cambio, hay una diferencia cualitativa entre la verborragia de una publicación en redes y la literatura autoficcional: la segunda implica trabajo.

“En las escrituras autorreferenciales la autora o el autor deja constancia de que escribe sobre su propia experiencia. Esta que escribe soy yo, aunque sabemos de sobra que quien narra no es linealmente el autor o autora, sino una voz construida, pero que en esa construcción está presente la intención de crear la ilusión de que sí”, explica Coria.

Esa construcción es la que requiere un ejercicio laborioso y significa una búsqueda estética que la ubica dentro del campo de lo literario. La literatura de no ficción, insiste Coria, no debe confundirse con un ejercicio cartártico, no es una herramienta para efectuar venganzas ni denuncias, sino que persigue suscitar emociones como cualquier otra narración.

Y es que aquí entra en juego el otro condimento del género: la ficción. En la novela Los llanos Federico Falco describe al duelo como un tiempo sin narrativa. Esto es, sin estructura, un transcurrir plagado de idas y vueltas. Así como es el duelo, podría decirse de la vida en general.

“La ficción no opera del mismo modo que la realidad, en la medida en que la ficción atribuye e hila sentidos, se vertebra en emociones por las que apostamos deliberadamente, tiene una cohesión y una coherencia interna que ya quisiéramos encontrar en la vida real”, señala Coria.

El cómo y el qué

Que la realidad entre en el molde de un relato, por lo tanto, requiere de ajustes. Personas de carne y hueso deben convertirse en personajes con una razón para aparecer, las palabras exactas de una conversación se recrean, los detalles de lo que en verdad sucedió pueden ser engorrosos y obviarse sin demasiado problema. El cómo y el qué de aquello que se elige contar lo ordena la mirada de quien escribe.

A modo de ejemplo, Coria polemiza con un libro reciente, La llamada de la periodista Leila Guerriero. En una escena Coria se reconoce a sí misma convertida en personaje y su recuerdo no coincide con la interpretación de la cronista.

Aunque ese relato la enoja, Coria vuelve a remarcar a su pesar: la realidad no puede ser desgrabada, pasa por los filtros del observador y se rinde ante las necesidades técnicas de la narración.

Los dilemas éticos, sin duda, existen, así como los posibles problemas familiares y otros dolores de cabeza que podrían suscitar las confesiones abiertas al público. Optar por la autoficción no carece de riesgos y, para Coria, parte del proceso es la disposición a asumirlos.

Al fin y al cabo, puede que en ocasiones la autoficción no sea tan lejana a la ficción a secas. Borges inventaba a muchos Borges que eran otros y el mismo. Kurt Vonnegut abría su novela Matadero cinco (ficcional, pero basada en horrores muy reales) con una frase que bien podría resumir el espíritu del género que ocupa a Coria: “Todo esto sucedió, más o menos”.

Lo que de seguro seguirá sucediendo es que la discusión sobre el estatuto del género no afectará la predilección del público ávido de historias.

El ombligo del mundo, de Julia Coria (La Crujía).